日本人が中国語の学習をしていて一番苦労する部分が四声です。

漢字一つではしっかりと四声を発音できても、文章になると途端に声調が分からなくなってしまいます。

先生やCDなどの中国文の発音を何度聞いても同じように綺麗に声調を分けて発音する方法を理解する事ができません。

どの教科書もその解決方法についてはあまり触れていません。

ここでは四声を理解できるためのポイントを解説します。

四声の発音ポイント

| -第1声 | -第2声 | -第3声 | -第4声 | -軽声 | |

| 第1声 | 今天

|

中国

|

黑板

|

工作

|

妈妈

|

| 第2声 | 明天

|

银行

|

牛奶

|

学校

|

朋友

|

| 第3世 | 北京

|

果实

|

洗澡

|

早饭

|

姐姐

|

| 第4声 | 大家

|

内容

|

汉语

|

电视

|

爸爸

|

上記の四声別の表で使用している漢字は、中国語を話す人なら必ず知っていて使う必要のある漢字ばかりです。

ここに出てくる漢字は初心者の内に覚える必要のある漢字ですので、とにかく上記の漢字は声調、ピンイン、漢字を全て完璧に覚えましょう。

声調で迷った時にはその漢字を思い出して、自分で矯正ができるようになります。

中国語の文章を発音する時には、自分が何声の声調を使用しているのか実際に指で表しながら発音すると声調が速く身に付きます。

人前では恥ずかしい場合には、自分1人で学習している時に行いましょう。

その時の重要ポイントは、自分が指で示した声調が正解かどうかをお知らべ下さい。

自分が思っていた声調と違う部分は再度発音しなおして、矯正していく作業が大切です。

このような作業を繰り返す事で、自分がどの声調の組み合わせの時に間違えが多いかなどいろんなデーターを取る事ができます。

更に、このようなデーターをしっかりと把握しておく事で、中国語の発音も飛躍的に綺麗にする事が可能になります。

中国語は、同じ音でも声調の違いで全く違う意味の漢字になってしまいますので、とにかく声調は正確に発音できる事がポイントです。

四声の実際の会話での声調の特徴

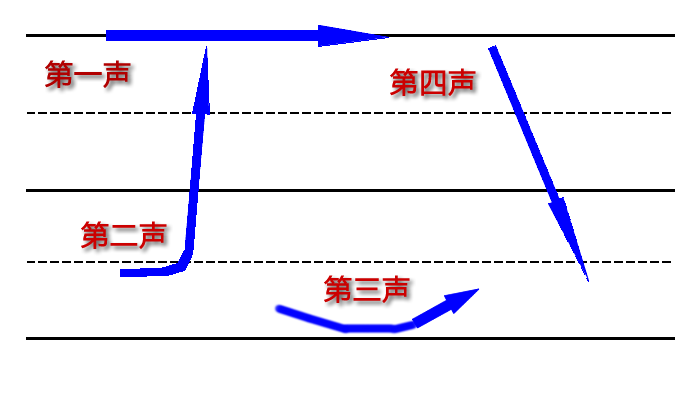

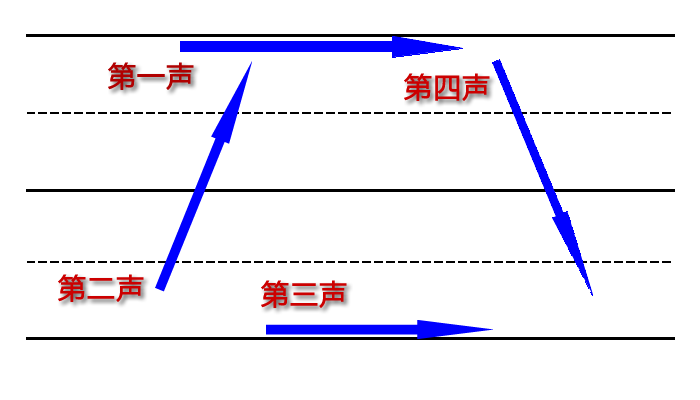

どの教科書を見ても四声は、下記の図のように書かれています。

ですが、実際に日常会話で中国の方が上記の声調で話をしているかと言いますと、全くしていません。

この点を良く理解して中国語の勉強をしませんと、いつまで経っても声調がマスターできません。

特に3声は低い音で更に下げてからその後上昇すると書いてありますが、そんな発音はまず行いません。

「3声=低い音」という感覚です。(半三声と言われています。)

ここで実際に日常会話で使用される中国語の声調のポイントを説明します。

第一声

第一声と言いますと、とにかく高い音でないといけないと思っている方が多いと思います。

ですが、声の音の高さは人によって違います。

低い音の人から高い音の人までそれぞれです。

CDや先生の発音をマネして発音する時にどうしてもその音程に合わせて発音してしまいます。

ですが、音程はあなたの音程でいいのです。

ある人が「ファ」の音程で第一声を発音していても自分が無理して「ファ」の音で発音する必要はありません。

自分に合った音が「ド」ならばあなたは「ド」の音程で第一声を発音すればOK。

先生の発音のマネをして発音して下さいと言われる事があります。

そんな時にどうしてもその先生の発音の音程で発音するしかありません。

けど日本語を話している時には自分の音程で皆さん話しています。

難しいですが、自分の音程で高いと思われる音で、長く平らに発音する事がポイントです。

平に発音するのは、電話の「プープープー」みたいな感覚です。

第一声の平な音の平の感覚は慣れるまで大変ですが一度身に付けたら簡単です。

第二声

第二声は、低い音から急激に高い音に変化する音です。

ゆっくり下から上に上昇する音ではありません。

最初の音を低く発音したらすぐに次の音は高い音に上げ発音する事がポイントです。

数字の「十」の発音は「shí」第二声です。

それによく似た発音に「是」があります。

こちらは、「shì」で第四声の発音になります。

どちらも会話の中で良く使用する音ですが、声調は全く反対です。

「十」は絶対に「ㇱ/イ」としっかりと上げた「イ」の音が聞こえるまで発音しましょう。

「十」の発音

どちらもしっかりと「イ」と上がった音がきこえます。

「十」が出てきた時には、絶対にこれを意識して発音するようにしましょう。この音が発音できるようになれば他の第二声も自然に発音できるようになります。

第三声

第三声は多くの方が中国語入門の時に、「ア~ア」とため息をついた時の発音と習います。

それを真似して、一生懸命発音練習をします。

学習が進んできて文章になり始めると第三声の発音が自分が学習した発音と違うためおかしな事になります。

この時点で初めて会話では、「半三声」を使うのですよと聞かされて今までの練習が水の泡です。

第三声は、低い音で始まって高い音に移る前に終わります。

つまり第三声は低い音だけで構成されているのです。

三声で最後をしっかりと上げて発音をする漢字は数字の「五」など特殊な漢字以外に存在しません。

中国語入門の時に習う漢字に「北京:běijīng」があります。

「北」は第三声「京」は第一声になります。

「ベイ_/⁻ジン」と低い音の「ベイ」があって少しポーズを置いて第一声の高い音の「ジン」に跳ね上がります。

「北京」の発音

第四声

第四声は第一声に近い高い音から急激に低い音に変化する声調です。

日本語にそのような発音をする言葉が無くて、近い音としてはカラスの「カー」が似ています。

先ほど第二声で触れた「是」は第四声の「shì」で中国語に多発する漢字です。

この漢字だけは頑張って発音を完璧にできるようにしましょう。

「シ\シ」と高い音から急激に下げますが「イ」の音になってはいけません。

正確な発音の方法は子音の発音を参考にして下さい。

「是」の発音

文章になるともっと急激に下げる音になります。

第四声を綺麗に発音するには、最初の音をいかに高い音から始めて落とす事ができるかが重要です。

最初の音が高くないと発音できません。

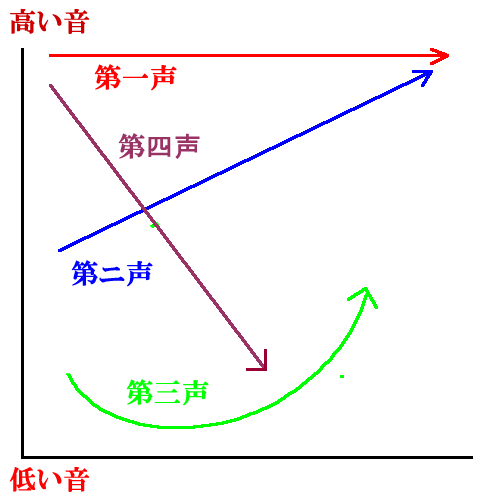

実練習での四声の感覚

実際の会話の練習では細かい部分まで意識しすぎますと、四声で苦労してしまいます。

下記の図の様に、簡素に4つに分けて四声を意識しますと次第に分かってくるようになります。

一声---高い 二声---上(向き) 三声---低い 四声---下(向き)

とにかく声調は、自分で感覚が取得できるまで練習するしかありません。

声調がしっかりしないまま、中国語の文章を読んだり書いたりの勉強を続けますと、変な癖が付いてしまいます。

一度習得した癖を取るのはとても大変です。

中国語の声調を完璧に習得したい方、又は途中途中で確認したい方は下記の参考書がおすすめです!!

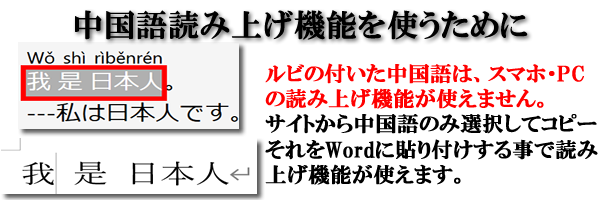

中国語読み上げ機能の使い方

-

-

Word利用した中国語ピンイン四声入力と発音の即時読み上げ機能

中国語の勉強をしていてピンインと四声が付いた漢字を書いたり、その漢字の発音を聞く事ができたらどんなに良いでしょう。 自分の回りにいつも中国語の発音ができる人がいればいいのですが、そんな都合のいい方はい ...

-

-

Wordを使った中国語文章の発音練習

中国語のテキストを購入すると、学習書に付属している発音教材を使ってテキストを見ながら発音練習ができます。 しかし、学習を進めていくうちに、自分が気に入った文書の発音練習をしたいと感じることがありません ...

-

-

Windowsのシステム音の録音

Windowsのシステム音の録音方法 Windowsのシステム音とは、マイクから入る音では無く、「Wordの音声読み上げ」や「YouTubeの再生音」などPCの内部から出てくる音です。 「PC内部の音 ...

-

-

中国語の子音の発音

中国語には全部で21個の子音があります。 日本人の馴染みのあるローマ字とは違った発音をしますのでしっかりと理解しましょう。 中国語の子音で日本人が悩む場所も特定されていますので、その部分は特に練習が必 ...

続きを見る

-

-

中国語の母音の発音

中国語の母音は、全部で36個あります。 日本語は5個ですので、31個更に母音を発音できるようにしなければいけません。 母音は大きく分けて、「短母音」「複母音」「鼻母音」の3つのカテゴリーに分かれます。 ...

続きを見る